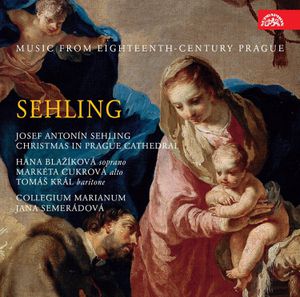

Francesco Fontebasso (Venise, 1707-1769),

L'Adoration des bergers, milieu du XVIIIe siècle

Huile sur toile, 58,8 x 44,9 cm, Houston, Museum of Fine Arts

[image en très haute définition ici]

Je vous ai déjà parlé ici de la passionnante série Musique à Prague au XVIIIesiècle réalisée par le label tchèque Supraphon, à laquelle les mélomanes curieux doivent, depuis quelques années, de très intéressantes découvertes. Le Collegium Marianum, qui nous a offert récemment une belle version des Lamentations de Zelenka, nous propose, comme il y a cinq dans le programme Rorate Cœli, une anthologie de musiques pour le temps de Noël qui est bien plus qu'un disque de pure circonstance puisqu'il permet également de documenter pour la première fois au disque des œuvres de Josef Antonín Sehling.

On sait finalement encore peu de choses sur ce compositeur né au début de janvier 1710 à Toužim, une petite ville à une centaine de kilomètres à l'ouest de Prague, et on ignore notamment tout de son milieu d'origine et de son apprentissage. Tout au plus les archives nous apprennent-elles, sans plus de précision, qu'il étudia à Vienne où il ne put – mais c'était le cas de bien des musiciens à l'époque, qu'ils fussent ou non actifs dans la cité du Danube – échapper à l'emprise de l'omnipotent Johann Joseph Fux, quand ce qui nous est dévoilé de sa production avoue une proximité avec un autre maître, l'italien Antonio Caldara qui marqua d'une forte empreinte la vie musicale viennoise de son installation au service des Habsbourg en 1717 à sa mort en 1736. Si les contacts de Sehling avec ces deux illustres figures demeurent de l'ordre de la conjecture, on sait en revanche de façon certaine qu'une fois formé, il rejoignit un ensemble dont la fréquentation allait avoir sur son style une influence déterminante : l'orchestre que le comte Václav Morzin entretenait à Prague. Cette formation privée était un véritable foyer d'italianisme en Bohême, à tel point d'ailleurs que Vivaldi dédia au comte son Opus 8, ce Cimento dell' armonia e dell' invenzione qui renferme les fameuses Quatre saisons. Malgré sa connaissance du langage musical le plus à la mode de son temps et, on peut l'imaginer, quelques solides recommandations, Sehling ne parvint pas à décrocher le poste de maître de chapelle de la cathédrale Saint-Guy qu'il brigua en mars 1737 ; il devait y servir durant toute sa carrière en qualité de second violon, le poste de chef de pupitre lui ayant également échappé en 1739.  Malgré le succès de sa pièce Judith, représentée devant l'impératrice Marie-Thérèse en 1743, notre musicien continua à cachetonner dans diverses institutions praguoises pour compléter ses revenus et mourut le 19 septembre 1756, deux ans après avoir composé une pantomime, Die Liebe-Raserey der Colombina, créée au Divadlo v Kotcích, un important théâtre de Prague.

Malgré le succès de sa pièce Judith, représentée devant l'impératrice Marie-Thérèse en 1743, notre musicien continua à cachetonner dans diverses institutions praguoises pour compléter ses revenus et mourut le 19 septembre 1756, deux ans après avoir composé une pantomime, Die Liebe-Raserey der Colombina, créée au Divadlo v Kotcích, un important théâtre de Prague.

L'essentiel du legs du Sehling est aujourd'hui préservé dans les archives de la cathédrale Saint-Guy, dans un manuscrit où le compositeur avait rassemblé, à la manière d'un Sébastien de Brossard aux ambitions plus modestes, 93 pièces de sa plume ainsi qu'une vaste anthologie de partitions d'autres auteurs, pour un total respectable de 591 œuvres. Comme on pouvait s'y attendre, les pages proposées dans ce disque, qui donne aussi à entendre, en guise d'interlude, une des charmantes Sonates pastorales de Fux, attestent toutes d'une profonde empreinte de la manière italienne, d'autant plus franche que Sehling ne se contente pas d'appliquer des recettes toutes faites en saupoudrant quelques tournures au petit bonheur, mais fait véritablement sien le langage lyrique ultramontain (le Duetto Vis ingens est favori n'est, ni plus, ni moins, qu'une scénette d'opéra revêtue d'un texte en latin d'inspiration religieuse, sur le thème de l'amour qui plus est), qui laisse tout de même furtivement percer, ça et là, quelques traits plus germaniques (les harmonies de l'Offertoire Ecce magi veniunt semblent ainsi sorties de l'imagination de Bach). Ce style fluide et lumineux qui fait la part belle au caractère chantant s'harmonise de façon parfaitement naturelle avec la douceur jubilante qui signe les compositions pour le temps de Noël : le Motet Dormi nate, mi mellite est sans conteste une berceuse attendrie, tandis que les quatre très belles Pastorales exploitent avec bonheur la veine populaire avec une fraîcheur toute de franchise et d'allant. Outre le charme qu'elle exhale, il est très intéressant de voir que la musique de Sehling, en faisant primer la mélodie sur la complexité contrapuntique et en simplifiant l'harmonie regarde déjà clairement vers le style préclassique, tel qu'on l'observe, par exemple, dans certaines pages sacrées du jeune Haydn, qui fut lui aussi sensible à la modernité représentée alors par la manière napolitaine que lui avait transmise son maître Porpora.

On a toujours un rien d'appréhension en posant sur sa platine un disque dont l'affiche semble prometteuse mais lorsque le pari est, comme dans celui-ci, largement tenu, la satisfaction n'en est que plus grande. Le Collegium Marianum a, en effet, su trouver le ton et les moyens adéquats pour rendre justice à la musique de l'obscur Sehling dont il livre une interprétation aussi bien équilibrée qu'idiomatique. Bien sûr, tout n'est pas parfait dans cette réalisation – l'allemand de Tomáš Král, baryton fort bien chantant par ailleurs, dans l'aria pour l'Avent Donner und Hagel est assez exotique et ce manque de maîtrise linguistique bride l'expressivité, l'alto Markéta Cukrová présente quelques regrettables tensions vocales dans l'Aria Vos stellæ preclaræ –,  mais elle est globalement de très bonne tenue, grâce à des chanteurs de qualité habitués aux projets de l'ensemble – une mention particulière pour Hana Blažíková, au timbre tendre et lumineux, et pour la sobriété et les nuances de Tomáš Král – , ce qui renforce la cohérence globale de l'interprétation, et à des instrumentistes dont j'ai une nouvelle fois plaisir à souligner l'excellence, tant en termes de propreté technique que de netteté d'articulation et de sens du coloris. Il me semble que, dans leur ensemble, les musiciens du Collegium Marianum ont parfaitement bien saisi les enjeux de ces compositions, tant du point de vue du style que de l'esprit, et ils en restituent avec un plaisir palpable et communicatif les courbes et les grâces, sans jamais tomber ni dans l'excès de fioritures, ni dans la fadeur. Tout est ici justement pesé et pensé et conséquemment fort bien tenu, avec une pulsation qui respecte les carrures inspirées de l'univers de la danse et une finesse de caractérisation qui fait percevoir combien nombre de ces pièces se situent à la frontière, guère étanche à l'époque, entre sacré et profane. On rend donc rapidement les armes devant ce programme pour le temps de Noël composé avec goût et interprété avec autant d'enthousiasme que d'intelligence et qui transmet en beauté la ferveur simple qui s'attachait autrefois à cette fête. D'autres pièces de Sehling présentent sans doute autant d'intérêt que celles-ci et on espère donc, compte tenu de cette première réussite, que le Collegium Marianum aura la volonté et les moyens de les ressusciter.

mais elle est globalement de très bonne tenue, grâce à des chanteurs de qualité habitués aux projets de l'ensemble – une mention particulière pour Hana Blažíková, au timbre tendre et lumineux, et pour la sobriété et les nuances de Tomáš Král – , ce qui renforce la cohérence globale de l'interprétation, et à des instrumentistes dont j'ai une nouvelle fois plaisir à souligner l'excellence, tant en termes de propreté technique que de netteté d'articulation et de sens du coloris. Il me semble que, dans leur ensemble, les musiciens du Collegium Marianum ont parfaitement bien saisi les enjeux de ces compositions, tant du point de vue du style que de l'esprit, et ils en restituent avec un plaisir palpable et communicatif les courbes et les grâces, sans jamais tomber ni dans l'excès de fioritures, ni dans la fadeur. Tout est ici justement pesé et pensé et conséquemment fort bien tenu, avec une pulsation qui respecte les carrures inspirées de l'univers de la danse et une finesse de caractérisation qui fait percevoir combien nombre de ces pièces se situent à la frontière, guère étanche à l'époque, entre sacré et profane. On rend donc rapidement les armes devant ce programme pour le temps de Noël composé avec goût et interprété avec autant d'enthousiasme que d'intelligence et qui transmet en beauté la ferveur simple qui s'attachait autrefois à cette fête. D'autres pièces de Sehling présentent sans doute autant d'intérêt que celles-ci et on espère donc, compte tenu de cette première réussite, que le Collegium Marianum aura la volonté et les moyens de les ressusciter.

Noël à la cathédrale de Prague, œuvres de Josef Antonín Sehling (1710-1756) et Sonata pastorale a tre de Johann Joseph Fux (1660-1741)

Noël à la cathédrale de Prague, œuvres de Josef Antonín Sehling (1710-1756) et Sonata pastorale a tre de Johann Joseph Fux (1660-1741)

Hana Blažíková, soprano

Markéta Cukrová & Marta Fadljevičová, altos

Václav Čížek, ténor

Tomáš Král, baryton

Jaroslav Nosek, basse

Collegium Marianum

Jana Semerádová, flûte traversière & direction

1 CD [durée totale : 71'19"] Supraphon SU 4174-2. Ce disque peut être acheté chez votre disquaire ou en suivant ce lien.

Extraits proposés :

1. Deponite metum, motet pour la Nativité : Chœur « Deponite metum »

2. Vis ingens est favori, Duetto (Hana Blažíková, Tomáš Král)

3. Eia, læti properemus, Pastorale (Hana Blažíková, Markéta Cukrová)

Illustrations complémentaires :

Giambattista Pittoni (Venise, 1687-1767), La Sainte Famille, c.1735. Huile sur bois, 82 x 64 cm, New York, Metropolitan Museum

La photographie du Collegium Marianum durant les sessions d'enregistrement du disque Sehling est de Matouš Vlcinský pour Supraphon.

1 CD [durée : 71'58"] Aparté AP 080. Incontournable de Passée des arts. Ce disque peut être acheté sous forme physique

1 CD [durée : 71'58"] Aparté AP 080. Incontournable de Passée des arts. Ce disque peut être acheté sous forme physique