François Boucher (Paris, 1703-1770),

Le Déjeuner, 1739

Huile sur toile, 81,5 x 61,5, Paris, Musée du Louvre

Il ne vous aura pas échappé que 2014 est une année anniversaire pour Jean-Philippe Rameau, dont on entend un peu plus les œuvres qu'à l'accoutumée, même si on peut juger que l'effort consenti demeure encore insuffisant puisque, par un curieux paradoxe, l'un des compositeurs les plus inventifs de son temps ne parvient toujours pas à être prophète en son pays, en dépit de l'énergie que ses zélateurs déploient pour assurer sa promotion. Même s'il est principalement fêté pour sa production lyrique, c'est du côté de sa musique instrumentale que je souhaite vous entraîner aujourd'hui, à l'occasion de la parution d'une nouvelle lecture de ses Pièces de clavecin en concerts par le jeune ensemble Les Timbres.

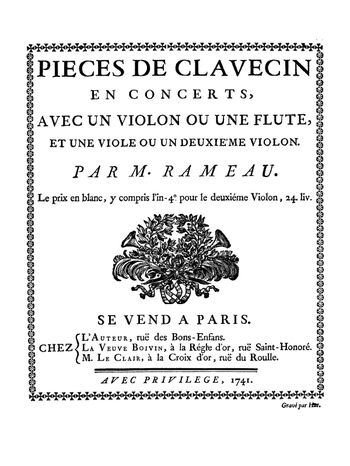

En mars 1741, le Mercure de France annonça la publication d'un « nouvel Ouvrage de Musique intitulé : Pièces de Clavecin en Concerts avec un Violon ou une Flûte, & une Viole, ou un deuxième Violon par M. Rameau ». Le compositeur, qui avait enchaîné les réussites à la scène depuis la création rien moins que fracassante d'Hippolyte et Aricie (1733) mais s'était également vu attaqué pour son traité de musique publié en 1737, Génération harmonique, s'offrait avec ce recueil, l'unique qu'il composera jamais pour une formation que l'on dirait aujourd'hui de chambre, un répit bienvenu dans ses activités trépidantes.

Très probablement encouragé par l'immense succès des Pièces de clavecin en sonates opus 3 publiées en 1734 par Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772), Rameau enrichit considérablement la formule popularisée par son prédécesseur avec un art supérieur de la couleur instrumentale et de l'animation théâtrale. Composé de cinq Concerts de trois pièces chacun, à l'exception du Deuxième qui en compte quatre, le recueil ne comporte que peu de morceaux d'essence purement chorégraphique, les Premier et Second Menuets du Deuxième Concert ainsi que les célèbres et entraînants Premier et Second Tambourins du Troisième Concert. Les quatorze autres sont des pièces de genre qui évoquent soit un lieu, soit un personnage, soit un caractère. On croisera donc, dans le Premier Concert, un roi de Perse évoqué sur un ton martial (La Coulicam, inspirée par l'Histoire de Thamas Kouli-Kan, ouvrage publié en 1740 par André de Claustre), puis une évocation empreinte d'une belle noblesse du comte de Livry, que Rameau connut grâce à son librettiste Alexis Piron et qui devait mourir quelques mois plus tard (La Livri), et enfin celle, cette fois d'une joie toute agreste, d'un hameau champêtre proche de Paris (Le Vézinet). Le Deuxième Concert voit, lui, se succéder le portrait malicieux d'un élève de Rameau, à propos duquel il aurait ensuite déclaré qu'il n'avait « ni génie, ni talent » (La Laborde),  celui, d'une grande subtilité poétique, d'une claveciniste que l'on disait, au contraire, particulièrement douée (La Boucon) et qui devint, le 26 juillet 1747, madame Mondonville, et l'évocation amusée d'une séductrice demeurée anonyme mais sachant parfaitement faire des mines pour parvenir à ses fins (L’Agaçante). On ne saurait imaginer plus de contrastes entre les deux pièces de genre du Troisième Concert : d'un côté, l'image d'un opulent et généreux fermier général, le fort bien nommé Alexandre Le Riche de La Pouplinère (1693-1762), mécène éclairé protecteur de Rameau (La Lapoplinière), de l'autre La Timide, où alternent une retenue à laquelle la forme répétitive donne un caractère embarrassé et de brèves tentatives de s'en extraire. Avec La Pantomime, qui ouvre le Quatrième Concert, nous voici sur la scène de l'opéra, où nous demeurons le temps de la babillarde et fugace Indiscrète (la pièce la plus brève de toutes celles qui composent les Concerts) et de l'autoportrait que brosse le compositeur dans La Rameau, dont l'esprit italianisant se rapproche de celui d'un concerto. Le Cinquième et dernier Concert est entièrement dédié à des artistes, deux célèbres familles musiciennes étant évoquées par la fugue d'une sévérité tempérée de La Forqueray et la jovialité pleine d'agrément de La Marais, et une danseuse, Marie-Anne de Cupis de Camargo (1710-1770), immortalisée dans un célèbre tableau de Nicolas Lancret largement diffusé à l'époque et qui fit justement son retour sur scène en 1741, se voyant honorée d'une rêveuse Cupis. Manifestation du talent qu'avait Rameau pour camper, avec une grande économie de moyens et un coup de pinceau très sûr, une atmosphère ou un personnage, les Pièces de clavecin en concerts s'imposent comme une des très belles inspirations de leur auteur par la variété de leurs climats et de leurs couleurs, ainsi que par leur habileté à mêler en un tout cohérent la fluidité mélodique venue d'Italie à une élégance toute française, dynamisées toutes deux par un sens du piquant et du pittoresque qui n'appartient qu'à leur auteur.

celui, d'une grande subtilité poétique, d'une claveciniste que l'on disait, au contraire, particulièrement douée (La Boucon) et qui devint, le 26 juillet 1747, madame Mondonville, et l'évocation amusée d'une séductrice demeurée anonyme mais sachant parfaitement faire des mines pour parvenir à ses fins (L’Agaçante). On ne saurait imaginer plus de contrastes entre les deux pièces de genre du Troisième Concert : d'un côté, l'image d'un opulent et généreux fermier général, le fort bien nommé Alexandre Le Riche de La Pouplinère (1693-1762), mécène éclairé protecteur de Rameau (La Lapoplinière), de l'autre La Timide, où alternent une retenue à laquelle la forme répétitive donne un caractère embarrassé et de brèves tentatives de s'en extraire. Avec La Pantomime, qui ouvre le Quatrième Concert, nous voici sur la scène de l'opéra, où nous demeurons le temps de la babillarde et fugace Indiscrète (la pièce la plus brève de toutes celles qui composent les Concerts) et de l'autoportrait que brosse le compositeur dans La Rameau, dont l'esprit italianisant se rapproche de celui d'un concerto. Le Cinquième et dernier Concert est entièrement dédié à des artistes, deux célèbres familles musiciennes étant évoquées par la fugue d'une sévérité tempérée de La Forqueray et la jovialité pleine d'agrément de La Marais, et une danseuse, Marie-Anne de Cupis de Camargo (1710-1770), immortalisée dans un célèbre tableau de Nicolas Lancret largement diffusé à l'époque et qui fit justement son retour sur scène en 1741, se voyant honorée d'une rêveuse Cupis. Manifestation du talent qu'avait Rameau pour camper, avec une grande économie de moyens et un coup de pinceau très sûr, une atmosphère ou un personnage, les Pièces de clavecin en concerts s'imposent comme une des très belles inspirations de leur auteur par la variété de leurs climats et de leurs couleurs, ainsi que par leur habileté à mêler en un tout cohérent la fluidité mélodique venue d'Italie à une élégance toute française, dynamisées toutes deux par un sens du piquant et du pittoresque qui n'appartient qu'à leur auteur.

Pour son premier disque, l'ensemble Les Timbres a choisi de se conformer strictement à l'effectif précisé sur le frontispice de l'édition de 1741 – on connaît aussi des lectures plus fournies, comme l'adaptation « en simphonies », d'ailleurs tout à fait recommandable, de Hugo Reyne (Musiques à la Chabotterie) – et de jouer sans détour la carte de la proximité qu'offre ce dispositif. Cette option se révèle payante, car elle est défendue par un trio de musiciens qui, non content de nous apporter la fraîcheur du regard et l'investissement que l'on est en droit d'attendre de la part de jeunes interprètes, nous étonne par sa maîtrise et sa déjà tangible maturité.  Tout, dans cette réalisation, semble avoir été soigneusement pesé et pensé, et c'est en confidence, au sens ancien de confiance intime de ce mot, qu'elle nous est offerte ; sans une once d'arrogance et nulle de ces poses déjà ringardes à vouloir paraître trop branchées adoptées par certains de leurs confrères trop soucieux de leur apparence, les trois compères nous prennent par la main en toute simplicité et nous entraînent dans une galerie de portraits à la fois fantasques et familiers que l'on parcourt à leurs côtés avec un plaisir qui ne s'effiloche pas au fil des écoutes. Le violon charmeur avec juste ce qu'il faut de mordant de Yoko Kawakubo, la viole moirée et chaleureuse de Myriam Rignol, le clavecin précis et pétillant de Julien Wolfs méritent certes des éloges individuellement, mais on a surtout envie de saluer la belle entente qui règne entre eux et leur permet de trouver en permanence le ton juste et de dialoguer de façon naturelle, nous rappelant au passage que dans la France de Rameau, la conversation était un art. Si elle ne néglige en aucune façon les contrastes et la théâtralité inhérente à ces Concerts, j'avoue qu'une des choses qui m'aura le plus retenu dans l'interprétation proposée par Les Timbres est sa douceur sans mièvrerie qui entre de si évidente façon en résonance avec celle des œuvres picturales de la même époque, laquelle voit l'émergence de la notion de goût comme critère de jugement esthétique.

Tout, dans cette réalisation, semble avoir été soigneusement pesé et pensé, et c'est en confidence, au sens ancien de confiance intime de ce mot, qu'elle nous est offerte ; sans une once d'arrogance et nulle de ces poses déjà ringardes à vouloir paraître trop branchées adoptées par certains de leurs confrères trop soucieux de leur apparence, les trois compères nous prennent par la main en toute simplicité et nous entraînent dans une galerie de portraits à la fois fantasques et familiers que l'on parcourt à leurs côtés avec un plaisir qui ne s'effiloche pas au fil des écoutes. Le violon charmeur avec juste ce qu'il faut de mordant de Yoko Kawakubo, la viole moirée et chaleureuse de Myriam Rignol, le clavecin précis et pétillant de Julien Wolfs méritent certes des éloges individuellement, mais on a surtout envie de saluer la belle entente qui règne entre eux et leur permet de trouver en permanence le ton juste et de dialoguer de façon naturelle, nous rappelant au passage que dans la France de Rameau, la conversation était un art. Si elle ne néglige en aucune façon les contrastes et la théâtralité inhérente à ces Concerts, j'avoue qu'une des choses qui m'aura le plus retenu dans l'interprétation proposée par Les Timbres est sa douceur sans mièvrerie qui entre de si évidente façon en résonance avec celle des œuvres picturales de la même époque, laquelle voit l'émergence de la notion de goût comme critère de jugement esthétique.

De goût, l'ensemble Les Timbres n'en manque pas et l'on sait gré à Philippe Pierlot de l'avoir repéré et accueilli sur son propre label. Même si l'on sait qu'après ce Rameau fort réussi, les trois musiciens prévoient de remonter un peu le cours du temps pour faire escale en Italie, on espère vivement que leur incursion dans le répertoire français, envers lequel il semble nourrir de vraies affinités, ne restera pas sans lendemain.

Jean-Philippe Rameau (1683-1764), Pièces de clavecin en concerts

Jean-Philippe Rameau (1683-1764), Pièces de clavecin en concerts

Les Timbres

Yoko Kawakubo, violon

Myriam Rignol, viole de gambe

Julien Wolfs, clavecin

1 CD [durée totale : 69'35"] Flora 3113. Ce disque peut être acheté sous forme physique chez votre disquaire ou en suivant ce lien, et au format numérique sur Qobuz.com.

Extraits proposés :

1. Fugue La Forqueray

2. La Boucon, Air gracieux

3. Premier Tambourin, deuxième Tambourin en Rondeau

Un extrait de chaque plage du disque peut être écouté ci-dessous grâce à Qobuz.com :

Illustrations complémentaires :

Frontispice des Pièces de clavecin en concerts, Paris, Bibliothèque nationale de France, département Musique, VM7-5309, consultable en suivant ce lien.

La photographie de l'ensemble Les Timbres est de Diego Salamanca, utilisée avec autorisation.

Un amical merci à Frédéric Degroote, auteur du blog Sprezzatura E Glosas.

et une trouvaille de choix à mettre à l'actif du Palazzetto Bru Zane, commanditaire de ce programme dans le cadre de son festival « Antiquité, mythologie et romantisme » de 2012. Devant une telle réussite, on ose espérer une suite à ce projet, qui pourrait permettre à Caïn maudit d'Onslow, Macbeth de Saint-Saëns, Asiéga de Gouvy, La Mort de Proserpine de Dubois ou La Naissance de Vénus de Fauré (dont la seule version un tant soit peu idiomatique est inaccessible), pour reprendre quelques-uns des titres qui défilent dans le livret comme un alléchant générique, de nous être révélés dans toute leur splendeur.

et une trouvaille de choix à mettre à l'actif du Palazzetto Bru Zane, commanditaire de ce programme dans le cadre de son festival « Antiquité, mythologie et romantisme » de 2012. Devant une telle réussite, on ose espérer une suite à ce projet, qui pourrait permettre à Caïn maudit d'Onslow, Macbeth de Saint-Saëns, Asiéga de Gouvy, La Mort de Proserpine de Dubois ou La Naissance de Vénus de Fauré (dont la seule version un tant soit peu idiomatique est inaccessible), pour reprendre quelques-uns des titres qui défilent dans le livret comme un alléchant générique, de nous être révélés dans toute leur splendeur.