Theodor van Thulden (’s-Hertogenbosch, 1606-1669),

Allégorie de l’inconstance du bonheur, sans date.

Huile sur toile, 1,67 x 2,33 m,

Aschaffenburg, Staatsgalerie im Schloss Johannisburg.

Même si elle a eu la chance d’être au centre de Grandes journées musicales organisées au château de Versailles en 1995 et de susciter, à leur suite, une poignée de disques, on ne peut pas dire que l’œuvre de Sébastien de Brossard fait partie de celles qui ont, depuis, beaucoup excité la curiosité des interprètes. Publié il y a quelques semaines par Mirare, l’enregistrement monographique que lui consacre l’ensemble La Rêveuse, dont la précédente réalisation, dédiée à Élisabeth Jacquet de La Guerre, a été saluée ici même par un « Incontournable de l’année 2010 », apparaît donc comme une véritable aubaine.

Lorsque l’on prend un peu de recul sur son parcours, Sébastien de Brossard apparaît comme un homme d’occasions manquées, tant de son vivant qu’après sa mort. En effet, les amateurs de musique ancienne qui, trop rares à mon avis, connaissent aujourd’hui son nom lui sont surtout reconnaissants d’avoir été un acteur majeur de la préservation de pans entiers du répertoire, un mérite qui lui vaut d’être abondamment cité dans tous les ouvrages sérieux traitant de la période baroque, mais ont généralement une connaissance beaucoup plus lacunaire de sa production, pourtant passionnante à bien des égards, tandis qu’une des lignes de force de sa biographie est incontestablement les efforts qu’il déploya en vain pour s’installer à Paris.

Baptisé à Dompierre, dans l’actuel département de l’Orne, le 12 septembre 1655, ce fils d’une vieille famille normande est placé chez les Jésuites de Caen pour y faire ses études, qu’il poursuit ensuite à l’université, en commençant, en parallèle, à s’intéresser à la musique en autodidacte.  Ordonné prêtre en 1678, il se rend à Paris, où il mène une vie assez mondaine, côtoyant, outre des musiciens tels le luthiste Jacques Gallot (dit « Le Vieux »), des mathématiciens et des philosophes. Ayant échoué à trouver un emploi stable dans la Capitale, Brossard, qui a continué à parfaire ses connaissances musicales en prenant des leçons particulières mais aussi en lisant assidûment les traités et partitions qu’il commence à collectionner, gagne Strasbourg en 1687 où il occupe les postes de vicaire puis de maître de chapelle de la cathédrale. Parallèlement à son activité de compositeur d’église, il fonde dans cette cité récemment rattachée au royaume de France (1681), une Académie destinée à l’exécution de musique profane, tout en continuant à accumuler livres et manuscrits et à demeurer particulièrement attentif à la vie musicale parisienne. L’année 1695 le voit d’ailleurs revenir sur les bords de la Seine et y cultiver ses contacts avec des musiciens qui, comme lui, prisent la musique italienne et tentent de l’acclimater en France, une avant-garde constituée, entre autres, par François Couperin, Jean-Féry Rebel ou Élisabeth Jacquet de La Guerre. En 1698, Brossard brigue le poste de maître de musique de la Sainte-Chapelle : nouvelle déconvenue, l’emploi échoit à Charpentier, contraignant notre musicien à tourner ses regards vers Meaux. Nommé maître de chapelle de la cathédrale Saint-Étienne, il va assumer cette charge jusqu’en 1715, tout en continuant son œuvre de compositeur et de théoricien, ainsi qu’en atteste la publication de son Dictionnaire de musique en 1703, avant de passer la main à un de ses élèves, Jean Cavignon. Vers le milieu des années 1720, Brossard lègue, moyennant pension, sa fabuleuse bibliothèque à Louis XV, avant de mourir à Meaux le 10 août 1730.

Ordonné prêtre en 1678, il se rend à Paris, où il mène une vie assez mondaine, côtoyant, outre des musiciens tels le luthiste Jacques Gallot (dit « Le Vieux »), des mathématiciens et des philosophes. Ayant échoué à trouver un emploi stable dans la Capitale, Brossard, qui a continué à parfaire ses connaissances musicales en prenant des leçons particulières mais aussi en lisant assidûment les traités et partitions qu’il commence à collectionner, gagne Strasbourg en 1687 où il occupe les postes de vicaire puis de maître de chapelle de la cathédrale. Parallèlement à son activité de compositeur d’église, il fonde dans cette cité récemment rattachée au royaume de France (1681), une Académie destinée à l’exécution de musique profane, tout en continuant à accumuler livres et manuscrits et à demeurer particulièrement attentif à la vie musicale parisienne. L’année 1695 le voit d’ailleurs revenir sur les bords de la Seine et y cultiver ses contacts avec des musiciens qui, comme lui, prisent la musique italienne et tentent de l’acclimater en France, une avant-garde constituée, entre autres, par François Couperin, Jean-Féry Rebel ou Élisabeth Jacquet de La Guerre. En 1698, Brossard brigue le poste de maître de musique de la Sainte-Chapelle : nouvelle déconvenue, l’emploi échoit à Charpentier, contraignant notre musicien à tourner ses regards vers Meaux. Nommé maître de chapelle de la cathédrale Saint-Étienne, il va assumer cette charge jusqu’en 1715, tout en continuant son œuvre de compositeur et de théoricien, ainsi qu’en atteste la publication de son Dictionnaire de musique en 1703, avant de passer la main à un de ses élèves, Jean Cavignon. Vers le milieu des années 1720, Brossard lègue, moyennant pension, sa fabuleuse bibliothèque à Louis XV, avant de mourir à Meaux le 10 août 1730.

S’il serait inexact de réduire l’art de Sébastien de Brossard à un suivisme vis-à-vis de la musique ultramontaine, force est néanmoins de reconnaître qu’il en est, formellement comme stylistiquement, fortement imprégné, comme le montrent les pièces proposées dans cette anthologie de La Rêveuse, toutes représentatives de genres regardés comme typiquement italiens : l’oratorio, la cantate et la sonate. L’auditeur attentif retrouvera sans peine des traces de l’influence de Corelli dans la Sonate en ut majeur, de Carissimi dans l’Oratorio malheureusement lacunaire, tandis que la théâtralisation des affects par l’utilisation de madrigalismes ou de dissonances, comme dans la scène infernale de l’Oratorio (« Heu nos miseros »), la souplesse de telle ligne vocale ou instrumentale, l’utilisation du da capo ou de la ritournelle l’entraîneront également vers l’Italie. Mais le contrepoint rigoureusement mis en œuvre est tout germanique, quand le goût pour la demi-teinte, l’élégance et une certaine retenue expressive, s’exprimant paradoxalement avec le plus de netteté dans la très belle cantate Leandro, seule œuvre en italien du programme, montrent à quel point Brossard, qui, ainsi que l’atteste son Dialogus dont la forme rappelle aussi bien Henry du Mont que Charpentier, connaissait parfaitement l’héritage et les dernières tendances de la musique de son pays, était imprégné d’esprit français.

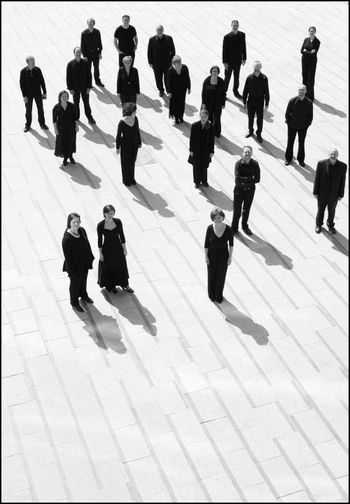

L’interprétation que livre l’ensemble La Rêveuse, élargi pour l’occasion à six chanteurs et autant d’instrumentistes (photographie ci-dessous), est une indiscutable réussite, dont les deux traits les plus frappants sont sans doute la subtilité et l’humilité. En effet, l’équipe réunie pour servir ce projet a choisi une approche qui, tout en mettant en relief de façon très convaincante leur dimension dramatique, fait toute confiance aux œuvres et n’use donc d’aucun effet de manche superflu pour leur faire avouer ce qu’elles ne disent pas. Il en résulte une lecture des partitions très équilibrée, mais également vivante et contrastée, qui ne laisse rien ignorer de leurs ressorts rhétoriques sans toutefois perdre de vue qu’elles ont été conçues autant pour l’édification – dans le cas des deux oratorios – que pour l’agrément.  La distribution vocale réunit des chanteurs rompus aux exigences techniques mais aussi expressives du répertoire baroque, tous excellemment employés et réunis par une esthétique faisant un usage très parcimonieux du vibrato tout en privilégiant la justesse du sentiment à une ampleur lyrique qui aurait été hors de propos dans des œuvres conçues pour des effectifs de chambre. Sauf erreur de ma part, seul le Dialogus avait été enregistré jusqu’ici, sous la direction de Martin Gester en 1992 (Opus 111) puis de Gérard Lesne en 1997 (Virgin « Veritas ») ; la version proposée ici par une Chantal Santon Jeffery au timbre épanoui et un Jeffrey Thompson plein d’élégance surclasse les deux précédentes. La belle voix claire d’Eugénie Warnier campe, dans l’Oratorio, une Nature humaine crédible dans son affliction, tandis qu’Isabelle Druet, Vertu pleine de noblesse qui lui donne la réplique ici, notamment dans le duo tout en finesse Sordes abluæ noxias, et intervenante pleine de flamme dans Leandro, fait montre d’une délicieuse richesse de timbre. Notons, pour finir, l’Idolâtrie bien sonnante de Vincent Bouchot dans l’Oratorio et la belle prestation de Benoît Arnould dont la voix charnue mais sans lourdeur se révèle aussi convaincante dans l’évocation des suppliques d’Adam que dans celle de l’atmosphère tragique qui baigne Leandro. Les instrumentistes, de leur côté, n’appellent également que des louanges qu’il s’agisse de la souplesse et de la luminosité des violons de Stéphan Dudermel et Benjamin Chénier, des teintes profondes et sensuelles de la basse de viole de Florence Bolton, des claviers pleins d’inventivité où brillent les excellents Emmanuel Mandrin et Bertrand Cuiller, respectivement à l’orgue et au clavecin, ou du théorbe tour à tour incisif et rêveur de Benjamin Perrot. Les cinq courtes minutes de la Sonate en ut majeur, pleines de rebond et de chaleureuse complicité, passent trop vite et font regretter qu’une autre n’ait pas été incluse dans le programme. Cet enregistrement réalisé avec autant d’intelligence que de sensibilité, brillant sans tapage, et d’une indéniable maturité constitue un splendide hommage à un compositeur encore trop méconnu et fait honneur aux musiciens qui y ont participé.

La distribution vocale réunit des chanteurs rompus aux exigences techniques mais aussi expressives du répertoire baroque, tous excellemment employés et réunis par une esthétique faisant un usage très parcimonieux du vibrato tout en privilégiant la justesse du sentiment à une ampleur lyrique qui aurait été hors de propos dans des œuvres conçues pour des effectifs de chambre. Sauf erreur de ma part, seul le Dialogus avait été enregistré jusqu’ici, sous la direction de Martin Gester en 1992 (Opus 111) puis de Gérard Lesne en 1997 (Virgin « Veritas ») ; la version proposée ici par une Chantal Santon Jeffery au timbre épanoui et un Jeffrey Thompson plein d’élégance surclasse les deux précédentes. La belle voix claire d’Eugénie Warnier campe, dans l’Oratorio, une Nature humaine crédible dans son affliction, tandis qu’Isabelle Druet, Vertu pleine de noblesse qui lui donne la réplique ici, notamment dans le duo tout en finesse Sordes abluæ noxias, et intervenante pleine de flamme dans Leandro, fait montre d’une délicieuse richesse de timbre. Notons, pour finir, l’Idolâtrie bien sonnante de Vincent Bouchot dans l’Oratorio et la belle prestation de Benoît Arnould dont la voix charnue mais sans lourdeur se révèle aussi convaincante dans l’évocation des suppliques d’Adam que dans celle de l’atmosphère tragique qui baigne Leandro. Les instrumentistes, de leur côté, n’appellent également que des louanges qu’il s’agisse de la souplesse et de la luminosité des violons de Stéphan Dudermel et Benjamin Chénier, des teintes profondes et sensuelles de la basse de viole de Florence Bolton, des claviers pleins d’inventivité où brillent les excellents Emmanuel Mandrin et Bertrand Cuiller, respectivement à l’orgue et au clavecin, ou du théorbe tour à tour incisif et rêveur de Benjamin Perrot. Les cinq courtes minutes de la Sonate en ut majeur, pleines de rebond et de chaleureuse complicité, passent trop vite et font regretter qu’une autre n’ait pas été incluse dans le programme. Cet enregistrement réalisé avec autant d’intelligence que de sensibilité, brillant sans tapage, et d’une indéniable maturité constitue un splendide hommage à un compositeur encore trop méconnu et fait honneur aux musiciens qui y ont participé.

Je vous recommande donc tout particulièrement ce magnifique disque Brossard de La Rêveuse, qui constitue une contribution incontournable à la discographie de cet homme remarquable et sans doute la meilleure introduction actuellement disponible à son univers. Souhaitons à ces musiciens dont chaque enregistrement apporte une nouvelle preuve du talent de continuer très longtemps à enchanter les mélomanes grâce à leurs programmes ambitieux et intelligents, si rassérénants en des temps où nombre d’ensembles de musique ancienne se contentent de radoter inlassablement les mêmes répertoires.

Je vous recommande donc tout particulièrement ce magnifique disque Brossard de La Rêveuse, qui constitue une contribution incontournable à la discographie de cet homme remarquable et sans doute la meilleure introduction actuellement disponible à son univers. Souhaitons à ces musiciens dont chaque enregistrement apporte une nouvelle preuve du talent de continuer très longtemps à enchanter les mélomanes grâce à leurs programmes ambitieux et intelligents, si rassérénants en des temps où nombre d’ensembles de musique ancienne se contentent de radoter inlassablement les mêmes répertoires.

Sébastien de Brossard (1655-1730), Oratorio sopra l’Immaculata Conceptione della Beta Vergine (SdB.56), cantate Leandro (SdB.77), Dialogus pœnitentis animæ cum Deo (SdB.55), Sonate en trio en ut majeur (SdB.224).

Sébastien de Brossard (1655-1730), Oratorio sopra l’Immaculata Conceptione della Beta Vergine (SdB.56), cantate Leandro (SdB.77), Dialogus pœnitentis animæ cum Deo (SdB.55), Sonate en trio en ut majeur (SdB.224).

La Rêveuse

Florence Bolton, basse de viole & direction

Benjamin Perrot, théorbe & direction

1 CD [durée totale : 64’23”] Mirare MIR 125, Incontournable Passée des arts. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.

Extraits proposés :

Oratorio sopra l’Immaculata… :

1. Sonatina

2. Duo : Sordes abluæ noxias

Eugénie Warnier, dessus. Isabelle Druet, bas-dessus.

3. Sonate en trio en ut majeur :

(I) Allegro – Adagio

4. Leandro, cantate :

E voi siate ancor

Jeffrey Thompson, haute-contre. Benoît Arnould, basse.

5. Dialogus pœnitentis animæ… :

O quas blanditias !

Chantal Santon Jeffery, dessus. Jeffrey Thompson, haute-contre.

Illustrations complémentaires :

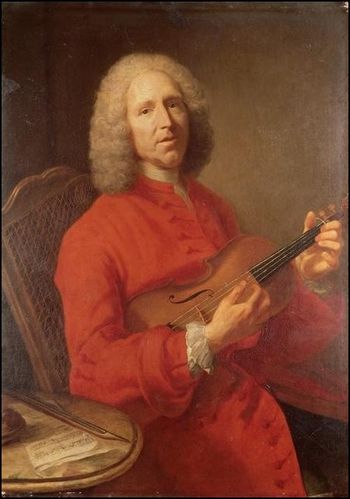

Anonyme, Portrait de Sébastien de Brossard, c.1706. Eau forte, 25 x 16,5 cm, Paris, Bibliothèque nationale de France.

La photographie de l’ensemble La Rêveuse est d’Anne-Marie Berthon, utilisée avec autorisation.

La même légère sensation d’inachèvement se fait jour à l’écoute de La Bonne Chanson, mais elle est due, cette fois-ci, à la chanteuse plus qu’aux instrumentistes. Ces derniers, en formation légèrement élargie, se montrent, en effet, des accompagnateurs aussi attentifs que réactifs, et l’écrin qu’ils offrent à la voix est si splendidement coloré, si intelligemment réalisé que leur prestation relativise grandement, à mes oreilles, les réserves que Fauré et ses commentateurs ont pu émettre quant à cette version londonienne du cycle. La mezzo-soprano Karine Deshayes (photographie ci-dessus) fait preuve, à mon sens, des mêmes qualités et des mêmes limites que dans son

La même légère sensation d’inachèvement se fait jour à l’écoute de La Bonne Chanson, mais elle est due, cette fois-ci, à la chanteuse plus qu’aux instrumentistes. Ces derniers, en formation légèrement élargie, se montrent, en effet, des accompagnateurs aussi attentifs que réactifs, et l’écrin qu’ils offrent à la voix est si splendidement coloré, si intelligemment réalisé que leur prestation relativise grandement, à mes oreilles, les réserves que Fauré et ses commentateurs ont pu émettre quant à cette version londonienne du cycle. La mezzo-soprano Karine Deshayes (photographie ci-dessus) fait preuve, à mon sens, des mêmes qualités et des mêmes limites que dans son  Gabriel Fauré (1845-1924), Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle en ut mineur, opus 15. La Bonne Chanson, opus 61 (arrangement pour piano et quintette à cordes).

Gabriel Fauré (1845-1924), Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle en ut mineur, opus 15. La Bonne Chanson, opus 61 (arrangement pour piano et quintette à cordes).

Chant d’Automne, musique française pour cor.

Chant d’Automne, musique française pour cor.

Henry du Mont (1610-1684), Pour les dames religieuses. Messe du Sixième ton, motets, hymnes, préludes et symphonies à l’orgue et aux instruments.

Henry du Mont (1610-1684), Pour les dames religieuses. Messe du Sixième ton, motets, hymnes, préludes et symphonies à l’orgue et aux instruments.

Charles Gounod (1818-1893), Requiem en ut majeur (transcription pour quintette à cordes, harpe, chœur et orgue d’Henri Büsser), Messe chorale sur l’intonation de la liturgie catholique en sol mineur

Charles Gounod (1818-1893), Requiem en ut majeur (transcription pour quintette à cordes, harpe, chœur et orgue d’Henri Büsser), Messe chorale sur l’intonation de la liturgie catholique en sol mineur

Historia Sancti Martini, grand office solennel de la Saint Martin d’hiver, Basilique Saint-Martin, Tours,

Historia Sancti Martini, grand office solennel de la Saint Martin d’hiver, Basilique Saint-Martin, Tours,

Camille Saint-Saëns et le prix de Rome. Cantates Ivanhoé et Le Retour de Virginie. Ode. Chœur de Sylphes. Messe, opus 4 (extraits). Motets.

Camille Saint-Saëns et le prix de Rome. Cantates Ivanhoé et Le Retour de Virginie. Ode. Chœur de Sylphes. Messe, opus 4 (extraits). Motets.

Bonheur supplémentaire, les deux chanteurs, en familiers du répertoire baroque, offrent une belle prestation où brillent le naturel et l’éloquence de la soprano Monique Zanetti, tandis que le baryton Stephan MacLeod, sans démériter un instant, souffre de quelques ponctuels empâtements vocaux probablement causés par un manque d’habitude de la langue française. L’impression globale qui s’impose au fil de l’écoute de ce disque est celle d’une décontraction sérieuse où sourire et fraîcheur font presque oublier les redoutables exigences techniques des partitions, ici parfaitement comprises et maîtrisées par des interprètes en pleine possession de leurs moyens. Serviteur éclairé et discret de la musique française pour viole depuis de nombreuses années, Jonathan Dunford mène ses compagnons avec finesse et sensibilité, exploitant le potentiel dynamique de chaque page en en soulignant les contrastes sans jamais se départir d’une véritable élégance, celle qui s’appuie sur une réelle intelligence du répertoire interprété.

Bonheur supplémentaire, les deux chanteurs, en familiers du répertoire baroque, offrent une belle prestation où brillent le naturel et l’éloquence de la soprano Monique Zanetti, tandis que le baryton Stephan MacLeod, sans démériter un instant, souffre de quelques ponctuels empâtements vocaux probablement causés par un manque d’habitude de la langue française. L’impression globale qui s’impose au fil de l’écoute de ce disque est celle d’une décontraction sérieuse où sourire et fraîcheur font presque oublier les redoutables exigences techniques des partitions, ici parfaitement comprises et maîtrisées par des interprètes en pleine possession de leurs moyens. Serviteur éclairé et discret de la musique française pour viole depuis de nombreuses années, Jonathan Dunford mène ses compagnons avec finesse et sensibilité, exploitant le potentiel dynamique de chaque page en en soulignant les contrastes sans jamais se départir d’une véritable élégance, celle qui s’appuie sur une réelle intelligence du répertoire interprété. Jean-Philippe Rameau (1683-1764) & Ludwig Christian Hesse (1716-1772), Les Surprises de l’Amour, transcription pour deux violes de gambe.

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) & Ludwig Christian Hesse (1716-1772), Les Surprises de l’Amour, transcription pour deux violes de gambe.

Claude Le Jeune (c.1530-1600), Dix Pseaumes de David

Claude Le Jeune (c.1530-1600), Dix Pseaumes de David

Hyacinthe Jadin (1776-1800), Quatuors à cordes, opus 1 n°1, opus 3 nos 1 & 3

Hyacinthe Jadin (1776-1800), Quatuors à cordes, opus 1 n°1, opus 3 nos 1 & 3