Benjamin Lazar, août 2014

Photographie de Robin .H. Davies

Cher Guillaume,

Je te remercie pour ta lettre que j'ai trouvée à mon retour du festival de l'Académie Bach d'Arques-la-Bataille, mais à laquelle je ne peux répondre qu'aujourd'hui, pris que je suis dans le tourbillon de la rentrée que l'on connaît par cœur mais qui nous surprend pourtant toujours. Je ne pensais pas que tu te souviendrais que je m'étais accordé cette escapade musicale et encore moins que tu solliciterais que je te la raconte. De fait, tu me lances un sacré défi en m'invitant à t'y entraîner à la seule force des mots, moi qui ne suis ni conteur, ni poète, mais je veux bien m'y essayer, comptant sur ton amicale indulgence pour pardonner mes faiblesses de plume. Afin de rendre ta lecture plus légère, je vais confier mes impressions à plusieurs lettres, postant chacune lorsque je l'aurai achevée ; tu auras ainsi, si tu le souhaites, le temps de rêver entre deux missives.

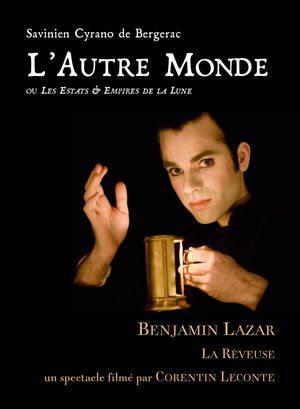

Au soir de mon arrivée, le mercredi 20 août, se donnait un spectacle dont je ne connaissais, jusqu'alors, que l'enregistrement discographique et quelques photographies entrevues ici et là ; L'Autre Monde, d'après le texte de Savinien Cyrano de Bergerac, fêtait le dixième anniversaire de sa création en revenant sur les terres qui l'avaient vu éclore. Qui aurait pu prédire que cette folle aventure, tournant obstinément le dos au clinquant et au papillonnage de notre époque, connaîtrait un si franc succès qu'il la parerait d'une auréole presque légendaire ? La complicité qui unit le comédien Benjamin Lazar et les musiciens de La Rêveuse – Florence Bolton et ses deux violes, Benjamin Perrot aux luth, théorbe et guitare baroques – n'a pas été érodée par l'accumulation des représentations, au contraire : elle n'a fait que s'affirmer dans le même temps que le spectacle trouvait son souffle et gagnait en densité, en fluidité, en éloquence. Dès les premières minutes, alors qu'il fait sombre encore, l'énergie de ce trio qui ne va cesser de se répondre durant l'heure et demie à venir, car si la parole règne ici en maîtresse, la musique,  cet autre langage dont le texte de Cyrano nous apprend que les plus instruits des habitants de la Lune l'utilisent pour communiquer entre eux, n'est jamais réduite, hormis quelques exceptions tantôt poétiques, tantôt cocasses, à un rôle d'illustration, le choix minutieux et éclairé de pièces opéré par La Rêveuse venant soutenir ou commenter l'action, est évidente et entraîne le spectateur dans le monde tour à tour onirique ou sarcastique jusqu'à l'irrévérence imaginé par l'auteur. Comme je sais que tu connais tes lettres, je ne te ferai pas l'affront de te narrer par le menu cette invraisemblable histoire de voyage au royaume de la Lune, où les humbles se trémoussent pour communiquer, où l'on se nourrit de fumées, où les anciens doivent le respect aux plus jeunes, mais qui, malgré la sensation d'étrangeté que l'on éprouve en le parcourant, ressemble tant au terrestre en ses travers, puisque l'étranger y est regardé, traité comme une bête et volontiers réduit en esclavage, ou que l'arbitraire religieux y impose sa loi prompte à condamner à mort les suspects d'hétérodoxie. L'Autre Monde est un texte paradoxal, à la fois cohérent et décousu, subtil, incisif, tendre, ardent et fourmillant de séductions qui ont le goût enivrant du danger. Imagine un peu, dans un XVIIe siècle encore tout imprégné des élans de la Contre-Réforme, combien un ouvrage qui prend ouvertement le parti de Kepler, Copernic ou Cardan, et évoque, entre autres et à mots à peine couverts, l'homosexualité et l'athéisme, pouvait sentir le fagot !

cet autre langage dont le texte de Cyrano nous apprend que les plus instruits des habitants de la Lune l'utilisent pour communiquer entre eux, n'est jamais réduite, hormis quelques exceptions tantôt poétiques, tantôt cocasses, à un rôle d'illustration, le choix minutieux et éclairé de pièces opéré par La Rêveuse venant soutenir ou commenter l'action, est évidente et entraîne le spectateur dans le monde tour à tour onirique ou sarcastique jusqu'à l'irrévérence imaginé par l'auteur. Comme je sais que tu connais tes lettres, je ne te ferai pas l'affront de te narrer par le menu cette invraisemblable histoire de voyage au royaume de la Lune, où les humbles se trémoussent pour communiquer, où l'on se nourrit de fumées, où les anciens doivent le respect aux plus jeunes, mais qui, malgré la sensation d'étrangeté que l'on éprouve en le parcourant, ressemble tant au terrestre en ses travers, puisque l'étranger y est regardé, traité comme une bête et volontiers réduit en esclavage, ou que l'arbitraire religieux y impose sa loi prompte à condamner à mort les suspects d'hétérodoxie. L'Autre Monde est un texte paradoxal, à la fois cohérent et décousu, subtil, incisif, tendre, ardent et fourmillant de séductions qui ont le goût enivrant du danger. Imagine un peu, dans un XVIIe siècle encore tout imprégné des élans de la Contre-Réforme, combien un ouvrage qui prend ouvertement le parti de Kepler, Copernic ou Cardan, et évoque, entre autres et à mots à peine couverts, l'homosexualité et l'athéisme, pouvait sentir le fagot !

Ces mots, si brillants, si piquants soient-ils, ne toucheraient pas le public d'aujourd'hui avec autant de force s'ils n'étaient servis par des artistes de la trempe de Benjamin Lazar et La Rêveuse, dont il faut souligner le travail commun d'appropriation et de mise en valeur du récit. Le premier déploie un art consommé de la comédie qui force d'autant plus le respect qu'il repose sur une attention amoureusement portée à un texte scruté dans ses moindres inflexions, une qualité qui n'est pas si courante qu'on l'imagine, et restitué avec un sens de la nuance, une tension qui ne s'embarrasse, pour nous saisir, d'aucune surenchère pas plus qu'elle ne connaît d'affadissement. Benjamin Lazar est un funambule du verbe et du geste qui sait susciter chez qui l'écoute un éventail de passions sans cesse renouvelées dont les plus troublantes sont sans doute celles où l'on balance entre rire et gravité,  comme cette apologie du chou dont la goguenardise masque une certaine mélancolie, et les plus vertigineuses ces moments où les mots se lèvent et enflent comme une vague que l'éloquence alimente sans cesse et qui finit par vous emporter dans son tourbillon. Pareille fête serait incomplète sans la participation active des deux compères de La Rêveuse, parfaitement maîtres de leur sujet et prenant un plaisir audible à donner la réplique, à leur manière, au comédien. Leur prestation a été pleine et espiègle, toujours chaleureuse et précise ; il est profondément rassérénant de constater que pour ces deux excellents musiciens, dont tu sais que je suis le parcours avec attention depuis longtemps, il n'est pas de petites pièces et que leur investissement pour donner le meilleur d'eux-mêmes est identique qu'il s'agisse d'évoquer une ascension rendue possible grâce à des fioles emplies de rosée ou de faire sourdre la nostalgie qui hante les Couplets de Sainte Colombe ou la vigoureuse joie d'une Jig publiée par Playford.

comme cette apologie du chou dont la goguenardise masque une certaine mélancolie, et les plus vertigineuses ces moments où les mots se lèvent et enflent comme une vague que l'éloquence alimente sans cesse et qui finit par vous emporter dans son tourbillon. Pareille fête serait incomplète sans la participation active des deux compères de La Rêveuse, parfaitement maîtres de leur sujet et prenant un plaisir audible à donner la réplique, à leur manière, au comédien. Leur prestation a été pleine et espiègle, toujours chaleureuse et précise ; il est profondément rassérénant de constater que pour ces deux excellents musiciens, dont tu sais que je suis le parcours avec attention depuis longtemps, il n'est pas de petites pièces et que leur investissement pour donner le meilleur d'eux-mêmes est identique qu'il s'agisse d'évoquer une ascension rendue possible grâce à des fioles emplies de rosée ou de faire sourdre la nostalgie qui hante les Couplets de Sainte Colombe ou la vigoureuse joie d'une Jig publiée par Playford.

Bien sûr, de plus savants que moi seraient prompts à démontrer que cet Autre Monde tel qu'il nous est présenté ne rend pas compte avec toute l'exactitude scientifique souhaitable de la déclamation du XVIIe siècle et sans doute ont-ils, de leur point de vue, raison. Toujours est-il que si l'on réserve pour les spécialistes les arguties archéologiques et que l'on s'en tient au spectacle, il n'est pas un moment où sa séduction ne joue à plein et l'on se prend à se dire que l'on vient de faire un rêve magnifique dont on n'avait pas forcément envie qu'il se dissipe aussi vite lorsqu'une heure et demie plus tard, on est en train de battre des mains pour remercier les artistes que l'on rappelle encore et encore.

Tu vois, cher Guillaume, que cette entrée en matière a été pleinement réussie, et sans considération de notre âge ou de notre condition, car le public était composé d'autant de connaisseurs que de familles, nous sommes sortis de la salle avec mille lueurs dansantes dans les yeux. N'est-il pas rassurant, au fond,  que L'Autre Monde soit un spectacle dans lequel chacun peut trouver son compte et qui rassemble aussi largement, quand on voit aujourd'hui tant de gens aspirés dans la petite bulle créée par leurs écrans ? Ne faut-il pas y voir l'affirmation de l'harmonie que peut instaurer un art qui délaisse la facilité pour s'adresser à l'intelligence de son public ?

que L'Autre Monde soit un spectacle dans lequel chacun peut trouver son compte et qui rassemble aussi largement, quand on voit aujourd'hui tant de gens aspirés dans la petite bulle créée par leurs écrans ? Ne faut-il pas y voir l'affirmation de l'harmonie que peut instaurer un art qui délaisse la facilité pour s'adresser à l'intelligence de son public ?

Il est temps pour moi de boucler ces lignes, mais je ne le ferai pas sans une bonne nouvelle : à la fin du mois d'octobre, paraîtra le DVD qui immortalise L'Autre Monde tel qu'il a été donné à l'Athénée en mai 2013, et tu pourras donc goûter à ton tour à ce fruit savoureux.

Porte-toi bien et sois heureux.

A bientôt.

Académie Bach d'Arques-la-Bataille, Festival de musique ancienne, 20 août 2014, salle des fêtes de Martin-Église

Académie Bach d'Arques-la-Bataille, Festival de musique ancienne, 20 août 2014, salle des fêtes de Martin-Église

L'Autre Monde ou Les Estats & Empires de la Lune, d'après le texte de Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655)

Benjamin Lazar, comédien, adaptation & mise en scène

La Rêveuse, conception & interprétation musicale

Florence Bolton, dessus & basse de viole

Benjamin Perrot, théorbe, luth & guitare baroques

Évocation musicale :

1. Les fioles de rosée

2. Repas de fumées

Marin Marais (1656-1728), Musette

3. Apologie du chou

4. Arrivée en Italie

Giovanni Girolamo Kapsberger (c.1580-1651), Canario

L'Autre Monde ou Les Estats & Empires de la Lune, 1 double disque Alpha 078 qui peut être acheté en suivant ce lien.

L'Autre Monde ou Les Estats & Empires de la Lune, 1 double disque Alpha 078 qui peut être acheté en suivant ce lien.

L'Autre Monde ou Les Estats & Empires de la Lune, 1 DVD L'Autre Monde/Bel Air Média, à paraître le 30 octobre 2014.

L'Autre Monde ou Les Estats & Empires de la Lune, 1 DVD L'Autre Monde/Bel Air Média, à paraître le 30 octobre 2014.

Toutes les photographies illustrant cette chronique sont de Robin .H. Davies, utilisées avec sa permission. Toute utilisation sans l'autorisation de l'auteur est interdite.

, mais toujours avec un grand sens de la ligne et de la nuance. En effet, si la complicité est ici audiblement de mise, elle ne s'accompagne, pour autant, d'aucun laisser-aller ; tout est, dans cette lecture, parfaitement tenu et sait où il va. On y retrouve également ce qui est une des marques de fabrique de Luca Guglielmi, à savoir son sens inné du chant qui fait évidemment merveille dans la Sonate en ut mineur comme dans les mouvements lents des concertos, mais aide aussi à apporter de la substance quand l'inspiration de Platti se fait plus ténue — on n'ose parfois imaginer quel serait le résultat avec des serviteurs moins aiguisés que ceux réunis sur cet enregistrement. Le seul bémol viendra paradoxalement de la prestation du pourtant aguerri Paolo Grazzi, il est vraie desservie par une prise de son trop réverbérée, dont l'engagement dans la Sonate pour hautbois, très appréciable, m'a hélas quelquefois semblé avoir pour contrepartie quelques traits mal assurés voire un peu épais.

, mais toujours avec un grand sens de la ligne et de la nuance. En effet, si la complicité est ici audiblement de mise, elle ne s'accompagne, pour autant, d'aucun laisser-aller ; tout est, dans cette lecture, parfaitement tenu et sait où il va. On y retrouve également ce qui est une des marques de fabrique de Luca Guglielmi, à savoir son sens inné du chant qui fait évidemment merveille dans la Sonate en ut mineur comme dans les mouvements lents des concertos, mais aide aussi à apporter de la substance quand l'inspiration de Platti se fait plus ténue — on n'ose parfois imaginer quel serait le résultat avec des serviteurs moins aiguisés que ceux réunis sur cet enregistrement. Le seul bémol viendra paradoxalement de la prestation du pourtant aguerri Paolo Grazzi, il est vraie desservie par une prise de son trop réverbérée, dont l'engagement dans la Sonate pour hautbois, très appréciable, m'a hélas quelquefois semblé avoir pour contrepartie quelques traits mal assurés voire un peu épais. Giovanni Benedetto Platti (1697-1763), Concertos pour clavier et cordes en ut mineur I 49, en sol majeur I 55 et en la majeur I 57, Sonate pour hautbois et basse continue en ut mineur I 100

Giovanni Benedetto Platti (1697-1763), Concertos pour clavier et cordes en ut mineur I 49, en sol majeur I 55 et en la majeur I 57, Sonate pour hautbois et basse continue en ut mineur I 100

Nick Mulvey, First mind

Nick Mulvey, First mind